人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

23日,2025中国计算机大会在黑龙江省哈尔滨市开幕。

霜降的秋风一吹,麻竹笋又蹿高了半寸。57岁的覃继棉扛着锄头,背着大麻袋,大步迈向麻竹笋产业基地。

10月17日,2025年全国和美乡村篮球大赛(“村BA”)总决赛冠亚军决赛在贵州省台江县台盘村举行。据统计,当晚现场观众超2万人,气氛热烈。村里的民宿、餐馆早早被订满,处处是升腾的烟火气。

10月20日至23日,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京举行。会议审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,为未来5年中国发展擘画蓝图。

《趋势2025:解码中国互联网营销新地图——中国互联网营销发展报告(2025)》发布会22日在北京举行。中国互联网业界、学界专家学者齐聚一堂,回顾总结2024年中国互联网营销发展情况,研判预测中国互联网营销未来演进方向。

自2018年10月23日港珠澳大桥正式开通以来,截至今年10月22日上午8点,港珠澳大桥珠海公路口岸往来粤港澳三地的旅客数量已超过9334万人次,车辆累计超过1942万辆次。

“十四五”时期,宏观政策更加积极有为,宏观调控更具精准性、灵活性、预见性,有力推动我国经济持续回升向好,高质量发展取得新成就。

这些年,在城市里生活的人多了,城市越来越新,生活也很便利。城市在更新的过程中,如何保留底蕴和个性?我们的城市,应该有怎样的现代化?

国际标准化组织船舶与海洋技术委员会港口码头分委会首次全体会议21日在上海开幕,标志着全球港口码头领域迎来首个专属国际标准化技术机构。

思想之光照亮奋进之路。以习近平同志为核心的党中央带领亿万人民不惧风雨、破浪前行,以无比的勇毅攻坚克难,以坚定的信心开创未来,在理论创新和实践创新相互激荡、彼此辉映的进程中推动中国不断迈向发展新境界。

从十八洞村到“十八栋村”,从走中国特色减贫之路到走中国特色社会主义乡村振兴道路,时间长卷里,有摆脱贫困的决心,有弱鸟先飞的追赶,有滴水穿石的坚韧,更有“一张蓝图绘到底”的执着。

“要大力发展普惠托育服务体系。健全托育支持政策和标准规范体系,统筹配置0—6岁育幼服务资源,多渠道增加财力支持,国家财力要多支持相关公共服务。”

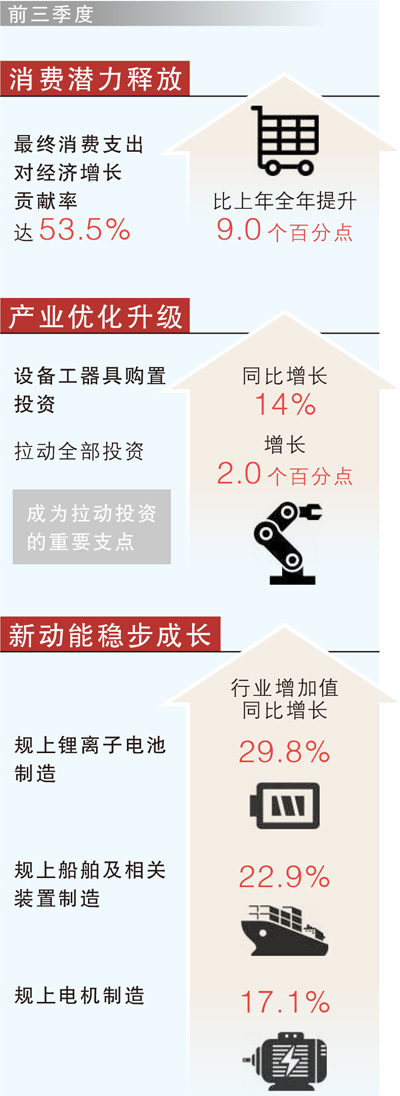

前三季度,中国国内生产总值(GDP)同比增长5.2%,这一经济增长水平在主要经济体中名列前茅;经济增量达到39679亿元,同比多增1368亿元……国家统计局10月20日发布的2025年前三季度国民经济运行数据显示,中国经济运行持续保持总体平稳、稳中有进发展态势。

10月20日,国家统计局发布数据显示:初步核算,前三季度国内生产总值1015036亿元,按不变价格计算,同比增长5.2%。经济运行保持稳中有进态势,高质量发展取得积极成效。

10月20日,国家统计局发布2025年前三季度国民经济运行情况。数据显示,前三季度,国内生产总值(GDP)同比增长5.2%,其中三季度GDP同比增长4.8%。

这段时间,河南洛阳轴承集团股份有限公司一派繁忙,从毫米级到10余米级,各类轴承接连下线。

作为马克思主义生产力理论中国化时代化的最新成果,习近平总书记提出的新质生产力理论,展现出强大的真理力量和实践伟力。以创新为显著特点的新质生产力,正成为点燃高质量发展的新引擎。

记者从国家移民管理局获悉:三季度,全国移民管理机构累计查验出入境人员1.78亿人次,同比上升12.9%;其中内地居民8937.2万人次、港澳台居民6873.1万人次,同比分别上升13.8%、6.2%;外国人2013.4万人次,同比上升22.3%,其中免签入境外国人724.6万人次,占入境外国人72.2%,同比增长48.3%。

记者近日从公安部获悉:近年来,我国机动车和驾驶人持续保持高速增长态势。

第五十六届全国药材药品交易会16日在江西省樟树市开幕,来自各地的千余家医药企业,近万名医院、药店、经销商等医药界代表参会参展。

财政部17日公布前三季度财政收支主要数据。

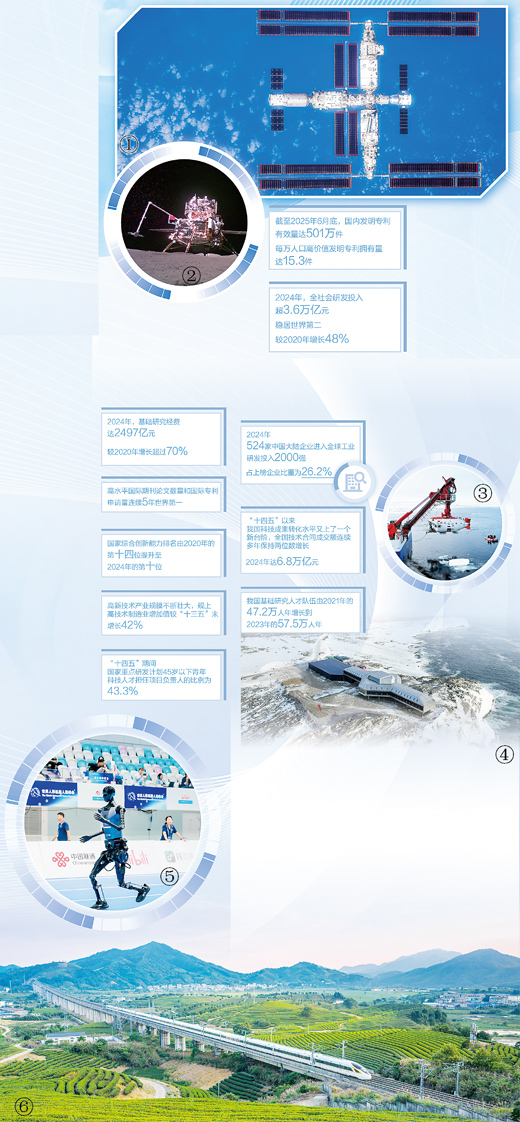

“十四五”期间,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,充分发挥新型举国体制优势,全社会共同努力,我国科技事业取得历史性成就,发生历史性变革,科技创新书写精彩答卷。

今年是“十四五”规划收官之年。5年间,从实现第一个百年奋斗目标到开启第二个百年奋斗目标新征程,从全面建成小康社会到促进全体人民共同富裕,中国经济社会发展取得新的开创性进展、突破性变革、历史性成就。

2020年至2024年,居民服务性消费支出年均增长9.6%。

中国人民银行近日发布的金融统计数据显示,今年前三季度,我国人民币贷款增加14.75万亿元,广义货币和社会融资规模增速均保持在较高水平,为经济回升向好创造了适宜的货币金融环境。