人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

标准化建设如何让生态保护更严密、游客体验更舒心?长白山景区开展了全方位的实践。

上天,下海,入地,被视作人类探索自然的三大壮举。“十四五”时期,中国深地工程不断取得新突破,在钻深深度、技术装备、科学认知等领域实现跨越发展,曾经遥远的“地下珠峰”,成为可及的探索前沿,为国家能源安全提供坚实保障。

从北京海关获悉,今年前三季度,北京进出口2.41万亿元。“十四五”时期北京外贸总量迈上新台阶,每年进出口规模均保持在3万亿元以上。

当前,内需成为拉动我国经济增长的主动力和稳定锚。“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。要建设强大国内市场,大力提振消费,扩大有效投资,全方位扩大国内需求,更好发挥超大规模市场优势,推动高质量发展取得新的更大成效。

近日,载着200台电动三轮车的5个集装箱从江苏无锡市锡山区启程,缓缓驶向上海港,运往厄瓜多尔。

粮食流通的“加速度”,源于粮食运输物流数智升级背后,多式联运体系为北粮南运装上了“智慧大脑”。

伴随着新一轮科技革命和产业变革加速演进,以及“东数西算”工程的深入推进,“数字经济”正成为区域产业发展热词,各地智算中心园区也拔地而起。IDC数据显示,2025年上半年中国AI IaaS市场同比增长122.4%,智算中心建设随之进入高速发展期。

近期,多家头部具身智能机器人企业披露大额订单,背后的买家以制造业企业为主,产品的落地场景多为工业领域。

自然资源部最新数据显示,2025年上半年,全国非油气矿产勘查投入继续保持快速增长,同比增长23.9%,中国的“地下藏宝图”正被快速点亮。

随着我国新能源汽车产业迈入高质量发展新阶段,动力电池“退役潮”正加速而至。中国汽车战略与政策研究中心预测,2025年我国动力电池退役量将达82万吨,2030年更将激增至171吉瓦时,对应市场规模突破千亿元。

曾经,人们因出差、旅游或探亲来到一座城市,在行程结束时总会带些东西回去。有人偏爱当地的特产,有人倾向于文创商品,还有人对传统手工艺品情有独钟。如今,在许多城市,这些物品有了一个共同的名字:城市礼物。

人才交流大会暨“百智百企”沈阳行活动10月26日在中国工业博物馆开幕。

国家统计局10月27日发布的数据显示,今年前三季度,规上工业企业利润同比增长3.2%,较1至8月份加快2.3个百分点。

记者27日从商务部获悉,今年前三季度,全国新设立外商投资企业48921家,同比增长16.2%。9月当月实际使用外资同比增长11.2%。

“绿领”是干什么的?未来发展前景如何?为何吸引年轻人?近日,记者走近3名“绿领”青年,听他们讲述绿色产业中的职业故事。

“2024年9月27日,当第一块直径180毫米、高150毫米的圆柱形还原铁压块从生产线下线,从事炼铁生产近30年的我感到十分欣慰,这是我第一次见到这种形态的还原铁产品。”

作为国民经济的重要基础产业,建材行业的持续健康发展,为我国工业增长提供了重要支撑。近年来,受下游需求影响,以水泥、玻璃为代表的建材产品价格下跌,行业亏损面扩大,市场结构性问题凸显。

围绕消费扩容提质,今年以来,各地均在积极探索消费新业态新模式新场景,多措并举激发消费潜力,包括发力首发经济、深化商旅文体健融合、支持培育消费龙头企业等。

在纵深推进全国统一大市场建设的背景下,这样的产业转移逐渐突破了“东部输出研发、西部承接制造”的单一模式,形成特色产业与区域禀赋深度融合的双向奔赴趋势。

全国林草已形成4个产值,超万亿元的支柱产业。

国家统计局日前发布的数据显示,今年前三季度,全国农业生产形势较好,畜牧业平稳增长,农业经济形势呈现稳中向好发展态势。

《全球海洋装备产业专利发展报告(2025)》在近日举行的第三届崖州湾知识产权论坛上发布。

工业和信息化部、市场监管总局近日联合印发通知,部署开展2025年度智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目申报工作,同时启动已揭榜项目验收工作。

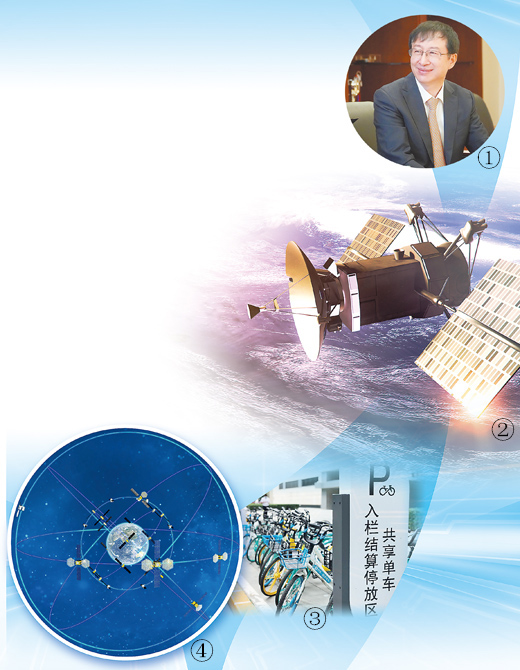

迈向“十五五”,北斗系统如何实现技术更先进、功能更强大、服务更优质,从而更好服务全球、造福人类?本期“瞰前沿”,由北斗三号卫星系统首席总设计师林宝军揭秘北斗系统的进化。

“必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。”2024年2月23日,习近平总书记在二十届中央财经委员会第四次会议上强调。